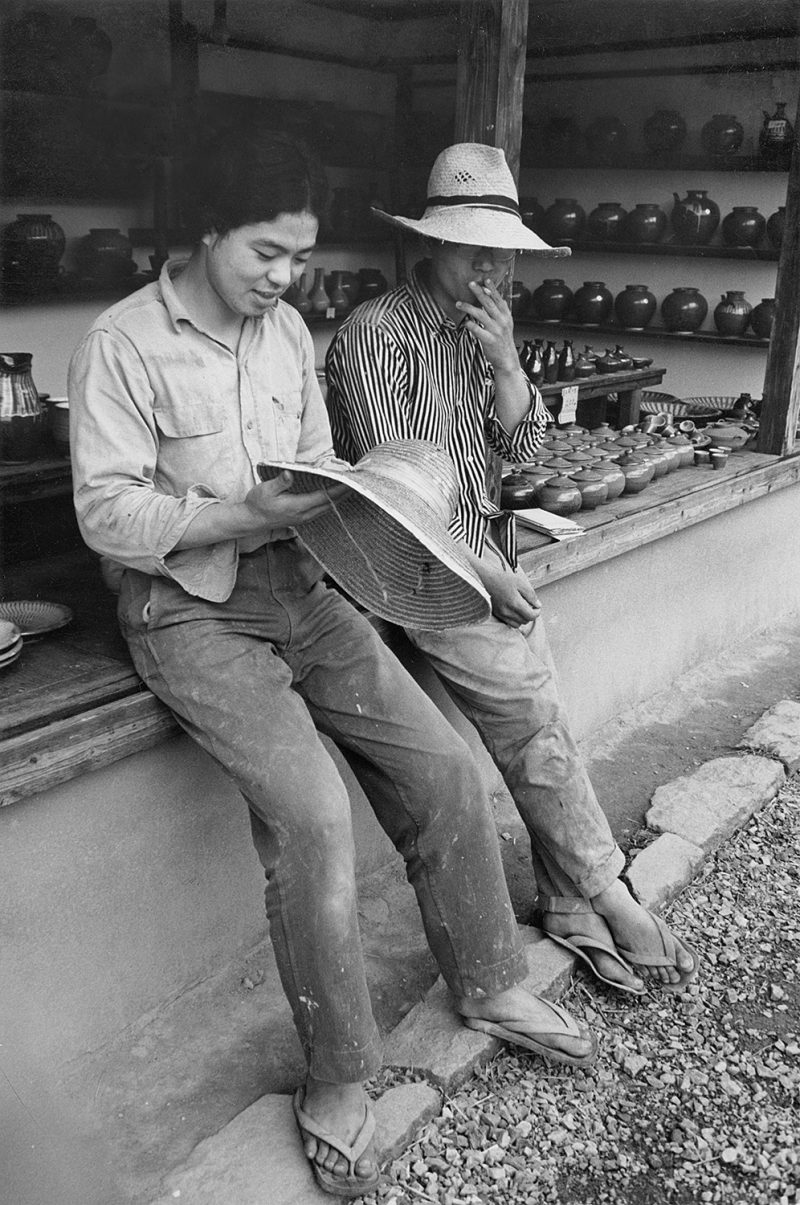

2020年4月から彦根市にある茅葺きとトタンを被せた屋根の家を調べ始め2023年11月に一応完了した。合計は218戸で、そのうち現在も茅葺きで残っているのは9戸だった。記録しながらトタンを被せた職人さんに話を聞きたいと思うようになり、彦根のお隣、多賀町の松田哲さんを紹介してもらった。

松田さんは昭和22年生まれで、中学卒業後に家業である建築板金業についた。最近は手伝い程度で、仕事は息子さんが継いでやっている。建築板金は主に屋根・外壁・雨といなど、薄い金属板に加工を施して取り付けまで行う仕事である。職業の呼び名は、トタン屋さん、板金屋さんが多く昔はブリキ屋さんとも呼ばれたりしたそうで、言葉の響きが懐かしい。

茅葺きにトタンを被せる仕事の最後は20年位前が最後で、およそ40年携わった。多い時は年10~15戸やっていて、月に2戸やった事もあった。1戸を2~3名で10日間ほどかけて仕上げるが、帰ってからも夜に次の日の材料の用意などやって忙しかったらしい。

その後は知り合いの板金屋さんが茅葺き屋根の仕事をやった事がなかったので、やり方を教えながら材料の手配など含めて手伝った事もあった。また約3年前に波板トタンを被せてある屋根を、瓦型のガルバリウム鋼板に張り替える仕事はやったとの事だった。

茅葺きの家は、松田さんはクズヤと呼んでいる。クズヤとは茅葺き民家のことで漢字では葛屋(家)と書く。家の造りは、すべて合掌の下を尖らせて梁に載せてあるだけのサス組だったそうだ。屋根の材料は波トタンで、昔は塗装無しトタンだったのでコールタールを塗っていた。その後カラートタンが出てきたが、色はグレーと茶色だった。

父親の頃は大工さんと組んでいたが、哲さんは下地なども含めて全部自分でやっていた。作業は足場など組まずに行い、工程はまず小屋組の4本の合掌(サス)に梁としてそれぞれ5寸×2寸5分×2間の角材をボルトで固定して茅葺きの外まで出し、それに3寸5分の角材を棟木と平行に載せる。使う材料の数は屋根の大きさによって変わるが、垂木部には丸太(20尺~25尺)を二つ割りに加工したものを10~12本使い、トタンの下地には1寸5分4メートルの角材を150本位使うとの事だった。

他の職人では、梁の角材は入れずに直接合掌に下地を止めていくやり方をしているなど、職人によってやり方はそれぞれで、特に決まったやり方はない。

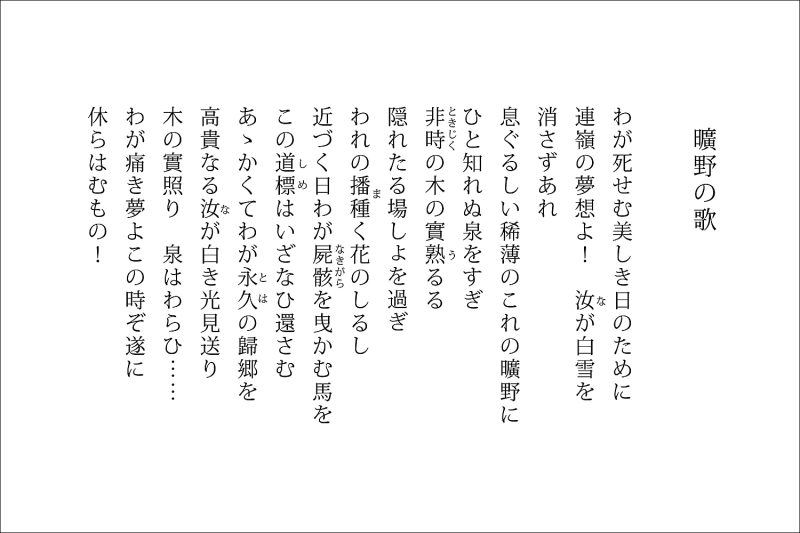

仕事は工務店などからなどではなく、注文主から直接受けていた。また屋根のデザインなどは特に注文主と相談する事はなく、自分で決めていた。破風の装飾については水文字を入れる事が多く、懸魚や樽の口などはやっていないが、家紋は入れた事がある。水文字は初めは換気にもなるので切り抜いていたが、そこから雨水が入るなどの理由で途中からは裏に茶色のトタンを貼り合わせるようになった。

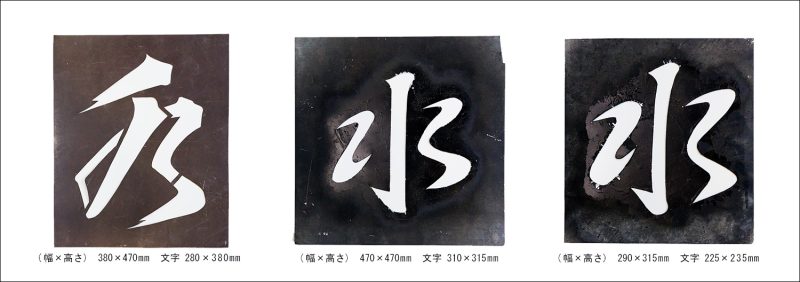

その当時に使用した水文字の型は今も残してある。地棟飾りもやったそうで、水文字の型は破風と同じものを使っていた。地棟飾りが壁の両側にある場合は、丸太である地棟の元口と末口で大きさが違うため、サイズの違う2種類を用意し、黒のスプレー缶で塗装していたとの事だった。水文字のサイズは破風と地棟の大きな方は高さが31~38cm、地棟の小さな方は23cm位である。

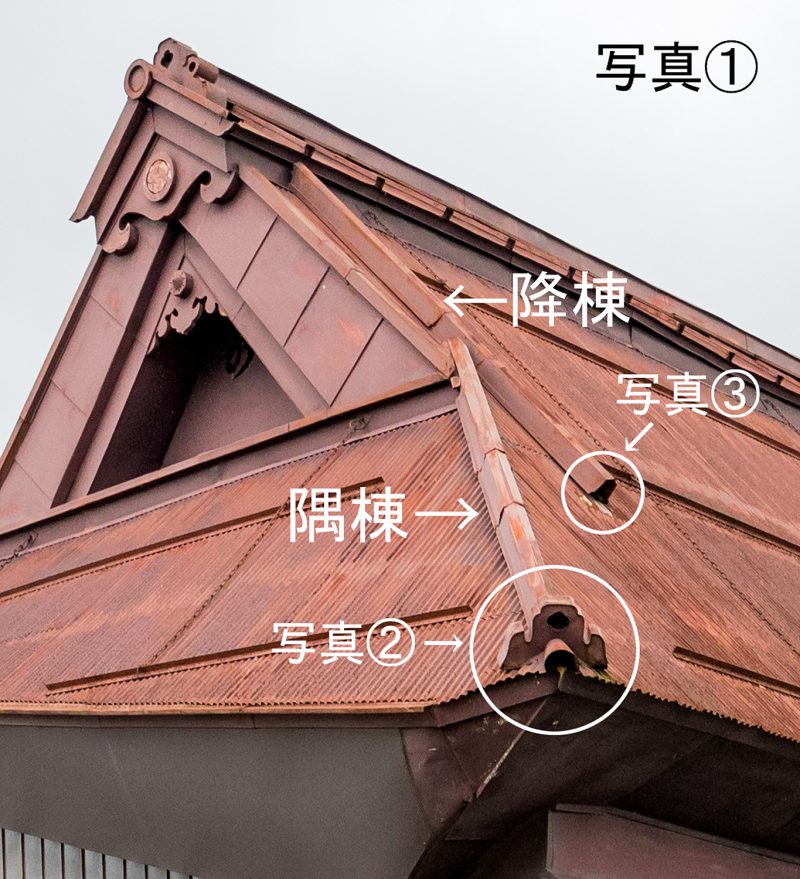

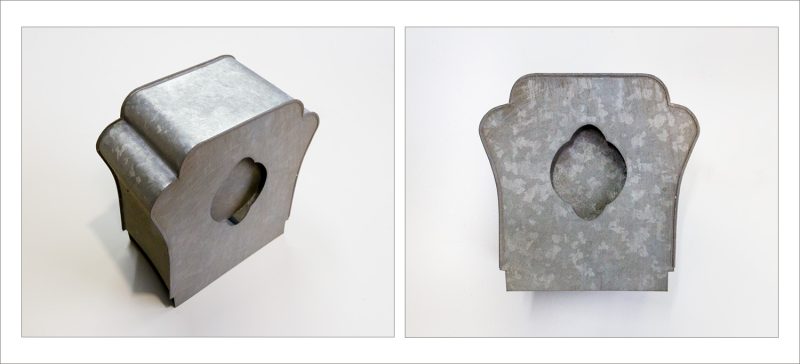

松田さんは、写真①の降棟や隅棟の先端に付ける鬼または鬼飾りと呼ばれるものも作っていた。トタン板を切り抜いて、曲げや折るなどの加工やはんだ付けをして仕上げる。手間のかかる作業なので、外で仕事のない日などにやっていた。後に既製品が出てきてからは作らなくなったが、それに使った型などは残してあり、以前作った完成品が写真②と写真③である。

これまで記録して気になっていた茅葺きにトタンを被せた屋根の家や地棟飾りなどはトタン屋さんと関係していて、今回色々と質問に答えて頂きこれまでの疑問が解決できた。たくさん話を聞かせて頂き、また撮影もさせて頂いた松田さんには大変感謝している。