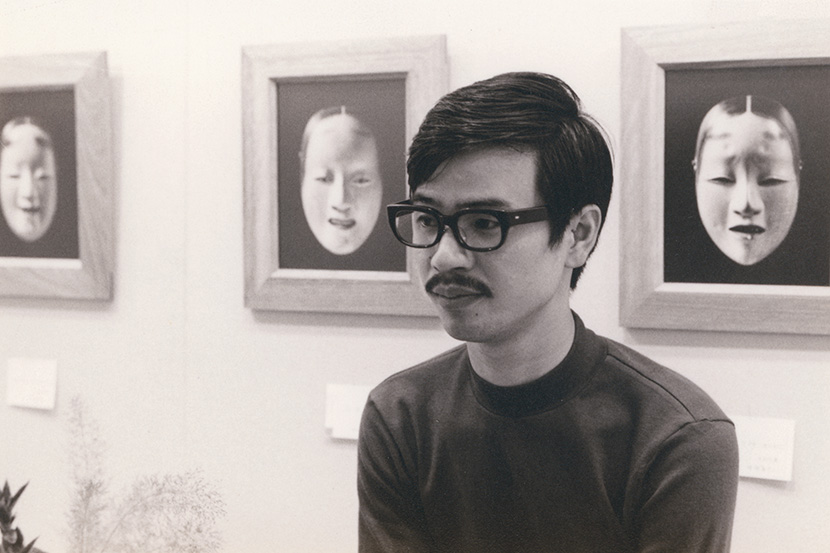

トップの写真は片山摂三写場時代の私である。片山先生の能面写真が背景なので、画廊での展覧会ではないかと思うが詳しい事は覚えていない。

写真は写真館で撮影してもらうのが一般的な時代、写真技師は写真師であり先生と呼ばれていた。医師や美容師など師とつく職業は専門的な知識や技術を習得し、その道に熟練した人に与えられる称号であった。私が入門した頃はもうそのような時代ではなかったが、片山先生は写真家として評価されていたように思う。

片山摂三写場にいた頃の撮影の仕事は以下の様なものであった。現在では営業写真館と言われる分野になると思う。

・スタジオでお見合い写真や成人式などの記念撮影

・スタジオで肖像写真、証明写真の撮影

・ホテルの結婚式場で婚礼写真の撮影

・料亭や会社などでの集合写真の出張撮影

・学校関係の卒業アルバムや行事などの撮影

当時はまだお見合い写真の撮影が多くあったと記憶している。そして婚礼写真の撮影は、出来たばかりの西鉄グランドホテル(1969年創業)の結婚式場を専属でやっていて、助手としてホテルまで歩いて行っていた。

出張撮影も多くあって、場所は忘れたが初代貴乃花が入った集合写真を撮影した事が印象に残っている。そして学校関係では複数の学校に撮影に行っていた記憶がある。

【スタジオ撮影について】

スタジオの詳しい様子は覚えていないが、カメラはアンソニー型カメラであった。このカメラは当時は写真館には必ずあった大型カメラで、証明写真の名刺判から六切サイズまでシートフィルムの木製撮り枠(フィルムホルダー)を変える事によって使用できる。

その当時のサイズは小さい方から、名刺判・手札判・キャビネ(カビネ)・八切・六切・特六つなどがあった。

八切や六切は読み方はヤツギリとムツギリで、表記は八切の場合で八つ切、八つ切り、八ツ切、八ツ切りなど色々で六切も同じである。また六切はそのサイズが8インチ×10インチである事からエイトバイテンという場合もある。

当時の写真サイズは、キャビネや八切が多かったと思う。婚礼などの集合写真では特六つが使われ、そのサイズは横が六切と同じで縦は六切よりも短かく八切と同じ位だったと記憶している。四切や半切、全紙などもあったが、仕事での使用はほとんど無かった。

照明はタングステンライトで、大きな電球を使った照明器具の前枠に半透明のシートを入れて光を拡散して使用していた。ダイヤル式の変圧器を使用して光量を調節していた記憶がある。そして小さなタングステン電球を複数並べて、白い布に反射させて補助光に使っていたように記憶している。

ホテルの婚礼写真の場合も、多くのタングステン照明を複数個並べて集合写真で人物に均一に当たるように配置していた。

スタジオ撮影の露出は、絞りがF8でシャッタースピードが1/8秒だったと記憶している。当時はガシャと鳴るシャッターの音で、1/8秒かどうかも聞き分けていた。そして1/8秒はシャッター速度がかなり遅いので、レリーズ時に人物が動かないように注意しながら撮影しなければならなかった。

片山先生はスタジオでの撮影や婚礼写真はシャッターを切っていたと思うが、チーフであった山口氏も同じようにシャッターを切っていた。それ以外の助手で撮影することができるのは証明写真位だけだったと思う。助手の仕事はシートフィルムの装填、照明の調節、カメラのピント合わせ、露出測定など行っていた。

婚礼衣装や振袖の写真では、着物の線などを意識した写真的に美しいとされた基本的な振り付けがあり、助手をしながらそれらを覚えて自分で何度も実践して身に付けた。また集合写真でも色々と注意すべき点や、並べる時のノウハウがありそれらも覚えた。

片山摂三写場で生活した3年間で、私は助手をしながら写真技師としのて色々な技術を身に付けることができた。そのおかげで後に名古屋の奥村写真館に勤務した時には、初めから撮影などを担当することが出来る一人前の技術者として採用された。

下の写真は片山写場にいた時に私が撮影した写真で、お客さんで来られた方にお願いして撮影させて頂いた。1971年九州写真師大会のコンテストに「少女像」というタイトルで応募して入選した作品だと記憶している。

【出張撮影について】

出張撮影に使っていたカメラは、木製の大型組み立て暗箱であった。下の写真は山口県立山口博物館からの引用だが、このようなカメラで撮影していた。

このカメラは移動の際レンズを外し平たい箱型に折りたたむ事ができるので、携帯に便利なように出来ている。現地に到着してこの写真の状態に組み立てて使用する。フィルムサイズは主にキャビネや八切で、六切や特六つもあったかも知れないがその辺は記憶が曖昧である。

シャッター付の大型レンズも使用していたと思うが、強く記憶に残っているのはレンズの前にソロントンシャッターを付けて撮影していた事である。ソロントンシャッターはローラーブラインドシャッターで、エアレリーズで大きいゴム球を押してシャッターを切る。

集合写真の場合はシャッターをバルブにしておいて、「ハイ!」と言ってシャッターを押し込み間を置かずに助手がフラッシュガンのボタンを押してフラッシュバルブ(閃光電球)を発光、その後直ちにゴム球の握りを緩めてシャッターを閉じる。そのような古くからあるような撮影法を行っていた記憶がある。

フラッシュガンはミニカム社製を使用し、フラッシュバルブは大人数の場合は22番、少人数の場合はプレス級を使っていたと思うが古い事なので記憶が曖昧である。その当時は白黒写真ばかりなのでカラー用の22Bフラッシュバルブは使用していない。なおミニカムのフラッシュガンは自分で写真スタジオをやるようになってからも、出張の集合写真でかなり後まで使用していていた。

【その他撮影用のカメラ】

その他の撮影にはスイスのジナー社製の4×5(シノゴ)カメラも使用していた。撮影内容は忘れたがポジフィルムを使用して撮影していた記憶がある。その他の大型カメラや中判カメラに付いては記憶が曖昧なので省略する。

スナップ撮影のカメラは写場で用意した35ミリ一眼レフを使用していたと思う。残っている写真を見るとニコンFを使用していたようだが、それ以外にペンタックスも使っていたような記憶もあるがあまり自信はない。片山先生愛用のカメラはライカで、多くの芸術家などの肖像をそれで撮影していると思う。

【私が当時所有していたカメラ】

1972年に私が個人で所有していた35ミリ一眼レフカメラとレンズは、記録に残っていて以下の通りである。MINOLTA SR-T101は写真を始めた時に、兄から譲り受けた。

『カメラ』

MINOLTA SR-T101

MINOLTA SR-1S

『レンズ』

MC W.ROKKOR-SG 28mm F3.5

MC W.ROKKOR-HG 35mm f2.8

MC ROKKOR-PF 55mm f1.7

MC TELE ROKKOR-QD 135mm F3.5

また1972年3月頃に中古のトヨビュー(4×5カメラ)を60,000円で購入。その他にレンズなどを購入していて、その価格が記録で残してあった。その内容は以下の通りである。

フジノンWS 150mm f6.3 16,000円

フジノンWS 210mm 50,000円

フィデリティホルダー 12,750円

トヨビューレンズボード2 3,400円

スリックマスター三段 9,600円

セコニックスタジオDX L-28 8,960円

この少し後に知り合いから6×6cm判の中型カメラであるゼンザブロニカを入手している。これらの機材の内スリックマスター三段だけは現在も所有しているが、それ以外はもう手元にはない。